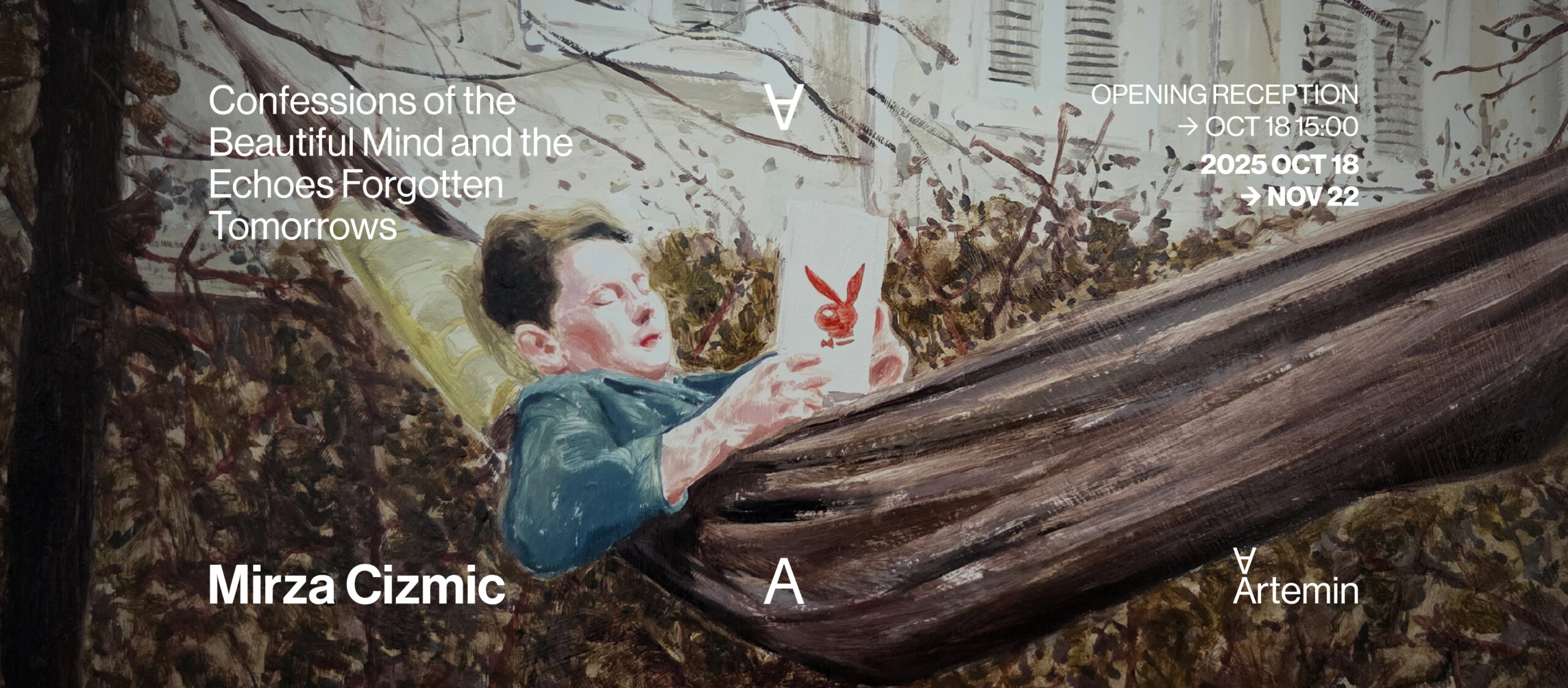

INTERVIEW: Confessions of the Beautiful Mind and the Echoes Forgotten Tomorrows

[ Exclusive Interview ] ARTIST: Mirza Cizmic 1. I’ve noticed that black cats have been a constant presence in your works, from your earlier pieces to your most recent creations. Is this simply a reflection of your personal fondness for cats,

INTERVIEW: Confessions of the Beautiful Mind and the Echoes Forgotten Tomorrows

[ 專訪 ] 藝術家: Mirza Cizmic 1. 最近的戰爭對你的創作有何影響?在這種不確定性下,你的創作方式有什麼改變嗎?你是如何應對這種情況的? Mirza: 我作品中的黑貓,一開始

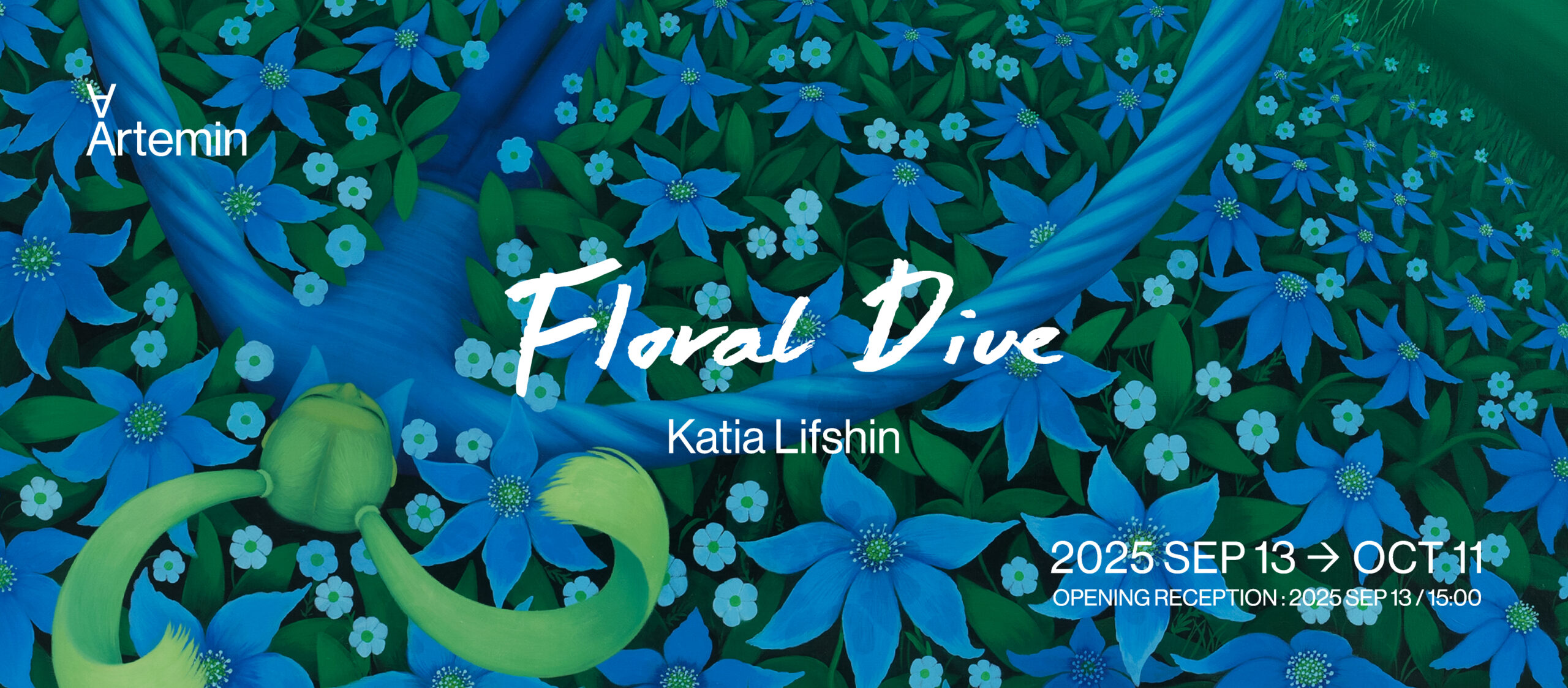

INTERVIEW: Floral Dive

[ Exclusive Interview ] ARTIST: Katia Lifshin 1. How has your practice been affected by the recent war? Has anything changed your approach under the uncertainty? How do you cope with the situation? Katia: Yes of course, i have changed, my so

INTERVIEW: Floral Dive

[ 專訪 ] 藝術家: Katia Lifshin 1. 最近的戰爭對你的創作有何影響?在這種不確定性下,你的創作方式有什麼改變嗎?你是如何應對這種情況的? Katia: 當然,我改變了,我的創作方法也隨之改變。自從 2023 年 7 月 10 日以來,我覺得自己變得更加焦慮,而這顯現於我所生活的環境。生活在一個不斷發生劇烈且令人恐懼事件的地方,讓人難以承受,也可能讓人對外界封閉自我,將自己困在一個孤立的泡泡裡。我盡量不去看我小小世界之外正在發生的事,因為那讓人很難承受,也很難改變。我感覺自己毫無掌控力。 我唯一能掌控的,是我所做和專注的事情。在創作中,我注意到自己開始更加鑽研細節。我不能說這與那些事件有直接關聯,但我確實只在工作室裡,或者照顧植物時,才感受到某種掌控感。我更加投入於種植植物,並且渴望學習有關植物的新知識,尋找將新想法融入創作的方法。 2. 從你近期的作品來看,你的畫作筆觸似乎比過去更柔和,是什麼改變了你的創作方式? Katia: 我覺得過去一年多的種種事件在心理上對我產生了影響,使我開始尋找心靈中更柔軟的角落,或許也是一種應對方式。結果是,我在創作上也變得更不畏懼去嘗試色彩與氛圍。這一系列作品正是這種心境轉變的成果,也像是一條嶄新的方向——而這只是眾多道路之一,我希望未來能繼續探索。在創作中,我常常開闢許多「路徑」,並逐一去探索。這次的個展便圍繞著花朵與螺旋的象徵。 我著迷於螺旋與圓之間的聯繫——它們出現在我畫作的天空裡,光暈與螺旋不斷重複——而這些形態又呼應著花朵綻放時的模樣:花心被花瓣環繞。這些形態連結到心理學上「中心」的概念,也就是一種回到內在核心、感受到安定的狀態。 這個系列關於在心靈中找到一個平靜的所在,一個個人內在的中心。這些作品彷彿透過咒語或催眠般的方式去追尋這個所在——大量重複的圖案與無數花朵,邀請心靈安住於此,進入一個平和、冥想的空間。那是一種潛入花卉、植物與自然世界的感覺,一個神祕的領域,能使人安撫並得到慰藉。 這些作品同時承載著二元性:既擴展,又靜止——就像螺旋,或是一朵綻放的花。它們暗示著躺在花田中的靜謐,並感受到自己在無垠宇宙中是多麼渺小。自然的重複映照著人類的經驗:無盡的道路,不斷的循環。這些畫作不是在抗拒這種韻律,而是關於擁抱它,並隨之共舞。 近期的經歷讓我更加渴望在心靈裡尋找柔軟之地,並使我更開放去感受色彩與氛圍。本系列以花朵與螺旋為核心,它們象徵著無限,以及靜止之中的生長。 3. 您是如何從現實生活的記憶,逐步轉化為迷幻藝術的創作歷程?又是如何與觀眾建立起深層聯繫的呢? Katia: 這個轉變漸進而自然。隨著創作的發展,我能更自由地完全依靠想像力創作,這來自迷幻經驗的啟發,也因為技術提升,我認為超現實主義需要這種自由才能呈現令人信服的畫面。 作品中的環境與角色逐漸超現實,符號與敘事反覆出現,源於我先在心中探索感受,再構築成影像,而非先創作再感受。自然世界與角色交織,共同描繪人類心理旅程的層次、情感、隱秘與光明,以及心靈能體驗到的輕盈與驚歎。將作品與超現實主義及自然連結,是表達我內在感受的重要方式。 4. 你作品中的肢體動作,無論是漂浮、交織或輕柔地傾斜,似乎都在表達某種情感狀態。你認為肢體語言比面部表情能更有效表達內心嗎? Katia: 身體是一種工具,用來表達情感、思想以及靈魂的狀態。在我的創作中,肉體與靈魂彼此緊密相連,在敘事與故事中互相支撐。身體的狀態取決於心靈/靈魂的狀態。 小時候我曾學過韻律體操,所以我想自己自然會傾向在作品中探索「彈性」與「柔韌性」——身體的柔韌、手與腳的姿態所蘊含的力量,常常在我的創作中重複出現。畫中的角色常以非人類的方式扭轉、延展,以表達情緒的狀態。那是屬於我自身與內在世界的一部分,而我將它呈現在畫布上。 5. 疫情那段時間,您意外地開始在作品中加入「黃色」,但您也曾說過自己絕對不會用「紅色」。可以請您聊聊您是怎麼做色彩上的選擇嗎?為什麼會選擇黃色,又為什麼避免紅色呢? Katia: 或許正因為身處不確定的時代,我更傾向去探索鮮豔而明亮的色彩。我會自然地被某些顏色吸引,而對於另一些顏色,則覺得不太親近、不太能與我產生連結。 6. 回顧你最近的訪談,你和你的祖母感情非常深厚。你認為你作品中的角色有體現她的個性和積極的生活方式嗎? Katia: 這確實是一個有趣的觀察,而我也認為在某種程度上是認同的——不是直接的方式,而是更直覺性的,因為這些想法早已內化於我,成為我自身的一部分。像是透過身體的柔韌,或單純以身體的力量來表達心理狀態。我筆下角色的身體特質,確實與我對祖母的印象有許多相似之處。我總覺得她的內在小孩一直存在於她的生命裡,使她永遠年輕,充滿活力。她是那種腳步永遠帶著彈性的人。 但同時,這些角色也不僅僅如此,他們還包含了來自我個人經驗的其他想法與面向。甚至包括更陰暗的一面:扭曲、融化,或跳躍、伸展——這種柔韌性可以是正面的,也可以是負面的。而靈魂之中光與暗的交織,正是不斷在我作品中重複出現的一種對話。 7. 您的作品通常於現實與超現實世界擺盪,您可以分享一個您最有印象且激發您的創作最多的夢嗎?您是如何將其轉換成作品的? Katia: 我常常做一些奇怪的夢,而且記得特別清楚。其中有些我已經轉化為繪畫,有些則打算未來再創作。我夢見過許多關於「入口」的場景,各種不同形式:走廊、狹窄的通道、擺滿抽屜與架子的空間、隱密的角落、必須逃離的上鎖房間、小窗戶,甚至是我必須爬進去的微小通風口。它們共同的感覺就是「進入某個地方」或「逃離某個地方」。我曾將這些夢做成草圖,其中一個特別令我印象深刻,就是我名為 〈Hallway〉 的作品(去年在維也納的個展中展出)。 至於這次的個展,我的靈感來自三年前的一個夢:夢裡我跳進一大堆黃色的小花中。那些花生長在山上的一棵大樹下,不斷從樹上飄落下來。我坐在花堆裡,頭探出來,望向遠方的風景:群山與晴朗的天空。這種感覺出現在這次展覽中展出的作品 〈Floral immersion〉 與 〈Spinner〉 裡。我直到完成這些作品後才意識到,自己其實是在重現這個夢——那並不是有意識的安排。 因此,我從夢境獲得的靈感可以有許多不同的方向,有時會直接描繪所見,有時則試圖營造一種感覺。有些想法甚至要等上好幾年,直到你準備好去實踐它。這是一件非常有趣的事。 8. 在創作的最後一步,你是怎麼判斷一幅畫已經“完成”的?那是一種視覺的直覺、情感的飽和,還是理性的判斷? Katia: 我會說這是一個理性的決定。當繪畫進行到某個階段時,我會非常清楚自己需要做什麼來完成它。創作一開始時,我的方式比較自由、鬆散,隨著進程逐漸收緊。在初期我經常會對作品做出改動,加入細節或新的想法,然後一步步收斂,直到所有元素都就位並在腦海裡成形。到了最後,剩下的便只是技術性的收尾工作。 9. 我們可以發現畫中角色的衣服有時是平整的,即便他們在特定畫作中是被用力扭捲的。你的作品經常以扭曲的軀幹和頸部為主題;你是如何構思的?這個主題是否為你的情感掙扎的映照呢? Katia: 當我在作品中引入某種元素時,比如那些扭曲的衣物,我往往會長時間去探索這個概念,並賦予它新的意義。以扭曲的衣物為例,它最初源自一種疲憊感——像是被「扭曲」的狀態。但後來它延伸出新的含義:某種心靈上的柔韌性。它們讓我的角色能以非人類的方式去觸及、去行動、去表達,擴張他們的身體可能性。另一方面,它們也象徵著一種失去結構的身體,所以當我在探討深沉的悲傷或困境時,這些扭曲的四肢與軀體正好能表現那種狀態。這樣的象徵使我能夠「借用」肉體,作為心靈與靈魂旅程的載體。 螺旋也是我作品中不斷重複出現的元素。因此,這些扭曲的特徵,實際上源於我對這些符號與形狀的吸引——螺旋、方形、重複的圖案——它們共同構築出一種視覺語言,幫助我去表達作品中想要探索的情感。 10. 你的角色常帶有模糊的情緒,這種情感是你有意留白,還是反映了你對人性複雜性的觀察? Katia: 這是刻意為之的,因為我的作品關注的是內在世界。人的心靈非常有柔韌性,悲傷與寧靜是可以同時存在的。你的心靈既可以是囚籠,也可以是避難所。我的許多作品正是圍繞著這個主題而創作的。 11. 有什麼要的題材是你接下來想要挑戰的嗎?可以聊聊你的未來計畫嗎? Katia:

INTERVIEW: Will There Be Morning Light in the Sleepless Nights

[ Exclusive Interview ] ARTIST: Atom Pavarit 1. Your work often conveys delicate layers of emotion through quiet, contemplative scenes, and this series in particular invites deeper reflection. Could you share what kind of moment or experience first sparked the idea

INTERVIEW: Will There Be Morning Light in the Sleepless Nights

[ 專訪 ] 藝術家: Atom Pavarit 1. 你的作品總在安靜的畫面裡流露出細膩的情緒層次,而這次的主題也引發許多深層的思考。可以分享當初是什麼樣的情境或契機讓你開始構思這個系列的嗎? Atom: 這種感覺是在我大學畢業、搬回家之後慢慢開始出現的——因為我以前是在另一個省份念書。過去兩年,我大多都待在同一個地方,開始注意到身邊的變化,尤其是自然環境的變化,真的很明顯。有時候,我甚至知道自己能影響或控制那些變化。但當我試著反觀自我內心時,卻發現我不知道該怎麼改變自己,甚至不知道自己正處於人生的哪個階段。這就是這系列創作最初的起點。我開始思考,人與自然之間是否存在著某種連結——一個在我們生命中扮演重要角色的元素。然後我就想到了「光」。 2. 近期的作品很多都取材自日常生活中的平凡片刻。是什麼吸引你去關注這些「小事情」呢?你通常是怎麼把這些熟悉的片刻轉化成視覺作品的? Atom: 陽光和月光曾經引導我們的自然生活節奏,但現在它們已經不再扮演主要角色了——人造光取而代之。當我仔細看自己的生活時,發現我早上是被手機的光叫醒,晚上則是在工作室的燈光下結束一天。所以我開始留意這些光,從自己的視角去觀察、記錄它們,因為它們其實默默地影響著我的日常經驗。 3. 當你在曼谷與北標府之間穿梭,面對兩種生活節奏與城市結構的差異,這樣的轉換是否也在潛移默化中影響了你的創作觀察與敘事角度? Atom: 北標府比較像是郊區的地方,那裡自然環境還是城市的一部分。早上有太陽的亮光,日落後天也會變暗;但曼谷幾乎不會入睡,整座城市24小時都在發光,都是從建築物散發出來的光。原本的公共空間或自然景觀,大多被水泥建築取代,有時甚至是為了符合城市的需求而被人為重建出來的。這讓我想起以前在北標府看到但沒有特別注意的那些東西,但在曼谷,人們卻一直在尋找它們。 4. 如果說這次主題是一種對「現代生活中的光」的詮釋,那你希望觀者從作品中感受到什麼?是一種距離感?還是一種內在的省思? Atom: 那是一種距離感——不只是跟自然,像是樹木或風景的距離,也是一種與他人的距離感。我從高中開始就一直記得 Coldplay 的《Fix You》裡那句「light will guide you home」,它把光當成希望的象徵。我的生活中也有一些光像是在引導我,但我每天面對的那些光,並不總是讓我覺得自己真的有在「往哪裡去」。它讓方向變得模糊,我不太確定哪條路才是真的前進,甚至不確定「家」到底是什麼。有時它只是把我推進下一個任務、下一個截止日、下一個日常流程。它讓我一直動著,但不一定帶我靠近真正的休息或歸屬感。我希望觀眾也能感受到這樣的情緒,一種介於移動與停留、引導與不確定之間的靜靜拉扯。 5. 展覽論述中提到,色彩在這個系列中扮演了重要角色,特別是你以未上色的畫布來取代白色顏料,以此來呈現光的純粹感。能否與我們進一步分享你在這次繪畫技法上的選擇與背後的用意? Atom: 這個想法是在我畫這個系列的第二件作品時產生的。當時我開始更深刻地感受到,光其實是沒有實體的,它不是我們可以握住或塑造的東西。它更像是一種「存在感」,而不是具象的形狀。 所以我選擇用透明的顏色輕輕地描繪光,或是乾脆不去描繪它,刻意不使用白色。對我來說,這是一種表達光的純粹和靜默存在的方式,而不是過度去定義它。 6. 在這次作品中,窗戶與螢幕似乎扮演了非常關鍵的象徵角色。對你來說,它們是邊界、出口,還是一種觀看世界的視角?能否分享一下這些元素在你的生活或創作中,是否也成為了一種框架,影響你觀察與表現空間的方式? Atom: 窗戶與螢幕是我日常感受光的兩種媒介,但它們的角色非常不同。窗戶原本是讓人與外界連結的通道——自然、天氣及時間的流動,但對我來說,它常常只是背景。我整天對著螢幕工作,背對著窗戶;雖然自然光存在,但我幾乎沒有真正欣賞它的機會。 反而是螢幕,始終在我面前。它們變成主導我日常作息的光源——把我喚醒,引導我工作,甚至一直亮到我入睡。某種程度上,它們取代了窗戶,成為我觀看世界的新的框架。 7. 這個系列中,我們幾乎總是從室內看向窗外。這樣的視角設定,是在反映內心的省思,還是對外界距離的一種隱喻? Atom: 其實大多數時候,我是待在室內的,而且並不是真的在看向外面。外面的世界通常是在我身後。我的注意力多半放在螢幕或工作區上,只有當我停下來轉過身時,才會注意到窗外。當我真的看向外頭的陽光、樹木或路過的人們時,那感覺是遙遠的,彷彿在看一個我並不真正參與其中的生活。 8. 相比過去較多以人物為主的作品,近期創作中人物的出現似乎變得更隱晦,甚至退到背景中呈現。這樣的轉變背後有什麼樣的考量或契機嗎? Atom: 過去我常以人物作為畫面的主角,讓他們主導故事。但隨著時間過去,我開始注意到,這些人物身邊的物件反而在形塑經驗上扮演了更關鍵的角色——它們其實更深刻地影響著人的生活。在這個系列中,我選擇將焦點放在這些日常物件上,讓它們成為敘事的主體。我希望觀眾能從這些細節出發,重新想像畫中這個人是誰、他怎麼生活、他被什麼樣的情緒與經驗所包圍。 9. 作為一位同時活躍於泰國在地與國際藝術圈的創作者,你覺得自己的文化背景是如何影響你的創作語言的?你會有意識地融入泰國文化的元素,還是這些比較像是自然而然流露出來的呢 Atom: 我相信文化與環境會在不知不覺中影響人們的日常生活。我在泰國生活了大半輩子,即使我並不總是有意識地去思考這些文化,它們還是自然而然地滲入我的經驗裡,也進一步出現在我的創作之中。 10. 接下來有什麼正在醞釀的創作計劃嗎?這次展覽是否也讓你對未來的創作方向有了新的想法或轉變? Atom: 我正在研究「光」作為「希望象徵」的意涵——這是一種幾個世紀以來深植在人類文化中的表徵。無論是自然光還是人造光,「光」長久以來都被視為引導我們穿越黑暗的力量,是給予方向與在不確定中帶來安慰的存在。

INTERVIEW: dreamscape ARTISTS

[ 專訪 ] 藝術家 Alan Chin、Alex McAdoo、Max Berry Alan Chin 1. 在《Superbloom》中,加州罌粟作為主角,承載了多層次的意義——從象徵堅韌不拔的生命力到反映原住民的歷史記憶及重生的希望。您能否更深入地談談,加州罌粟如何在視覺語言上成為表達歷史與身份的載體,並吸引觀者進入這段敘事? Alan: 作為在加州出生和成長的多代華裔美國人,我的一些祖先在 1850 年代為了加州淘金潮而來,並參與了橫貫大陸鐵路的建設。加州罌粟一直存在於我的生活中——它是加州的州花,出現在書籍、城市標誌、市立公園和各種休閒標誌上。我童年時家附近的 Briones Regional Park 山丘上,每到春天便鋪滿了罌粟花、青草和野花。成長於舊金山灣區,我深受「天命昭昭(Manifest Destiny)」這類歷史神話的影響,經常造訪奧克蘭博物館,館內的收藏展現了加州從原住民時期到新藝術運動、工藝美術運動,再到桃樂絲·蘭格拍攝的大蕭條(Great Depression)註*1 時期照片等歷史軌跡。這些視角塑造了我對加州罌粟及其多層意義的理解。 我學習如何在野外和自家庭院種植罌粟,親身體驗它的美麗與短暫。儘管具有極強的生命力,它的花期卻只有一天,但每年都會重新綻放,象徵著生存與重生的循環。令我印象深刻的是,即便它隨處可見,甚至常被當作「雜草」,卻被列為保護植物,採摘罌粟花甚至被視為聯邦犯罪。由於不能摘花,我與伴侶開始將拍攝罌粟當作一種遊戲,無論晴雨,在國家公園、城市花園,甚至社區角落捕捉它的身影。 對我而言,罌粟是一種深具個人意義的象徵,與文化傳承、生存與轉變緊密相連。加州原住民長期以來將罌粟用作食物與藥物,甚至用來緩解疼痛。而藝術家們則在作品中運用罌粟來講述地域與身份的故事。罌粟那鮮豔如落日般的色彩與鎮靜作用,既帶來美感,也象徵著堅韌不拔。它連結了個人記憶、集體歷史,以及自然的持久力量。從中國的鴉片戰爭到全球的鴉片類藥物成癮危機,罌粟作為鴉片來源,曾是能夠治癒人心的貨幣,也成為毀滅的象徵。 2. 在展覽介紹中提到,您的曾祖父參與了鴉片戰爭以及家族移民美國的經歷。如果方便的話,能否談談這些歷史經歷如何影響了您在《Superbloom》系列中的創作?特別是您如何將這些個人記憶轉化為大眾性的隱喻或象徵來與觀者對話? Alan: 我的曾祖父深受鴉片戰爭後的影響,陷入了癮癖的泥沼,當時鴉片被作為殖民統治的工具,吞噬了無數人的生活。在債務壓力下,他做出了一個無法想像的決定——將年幼的祖父賣給了遠在加州的叔叔。祖父來到美國時,是一名契約勞工,之後儘管美國社會對華人移民充滿歧視,他仍在二戰期間被徵召入伍。他曾奔赴四條前線,參與解放集中營與死亡營,最終因救出自己的將軍與部隊,獲頒銅星勳章。 對我來說,罌粟花不僅僅是脆弱而短暫的美麗,它承載著祖先在苦難中求生與犧牲的記憶。自然狀態下的罌粟令人著迷,它的花瓣隨風飄揚,將山坡染上一片金黃。然而,它的美麗與黑暗歷史密不可分。從同一種花中提煉出的鴉片,曾被英國用來摧毀中國的經濟,目的主要是換取瓷器、白銀與茶葉,這場鴉片貿易所引發的成癮與流離,深深影響了我的家族命運。 《Superbloom》將這段深刻的家族歷史轉化為普世的隱喻,講述韌性與重生。罌粟雖然脆弱,卻能在最嚴峻的環境中生長,它的種子隨風飄散,如同我們的歷史,即便充滿苦難,仍在世代之間流轉,塑造著我們的生命。透過這件作品,我探索毀滅與重生、失落與生命延續之間的張力。罌粟既是紀念的象徵,也是生存的象徵,它提醒我們,即便經歷毀滅,也總有新的生命會在廢墟之上生根、綻放。 3. 您在作品中提到風作為變革的力量,這樣的意象令人印象深刻。能否與我們分享這個靈感的來源,並解釋它如何與您對家族歷史或文化根源的理解產生共鳴? Alan: 風即是流動。它攜帶種子、塑造地貌、改變環境,儘管我們無法直接看見它的存在。我們之所以知道風的存在,是因為它觸及萬物——彎曲的草葉、翻湧的水面,或是被輕輕托起的罌粟花瓣。 在我的家族歷史中,遷徙就像風——無形卻強大,深深影響著我們的旅程。風帶著我的祖先跨越太平洋,將他們帶往未知的未來。它象徵那些無形的力量——殖民主義、戰爭、經濟困境——推動著他們的移動。即便在靜止的時刻,風仍然存在,正如歷史在我們的血脈與記憶中迴盪不息。 風帶來雨水,滋養大地,使新的生命紮根生長。在我的創作中,它既象徵過去未曾被看見的掙扎,也代表不斷向前的重生與希望。吹散罌粟種子的同一陣風,也為下一代注入新的生命。 4. 在您的作品中,個人與集體記憶交織。對於身為移民後代的您來說,這樣的探索在藝術創作上是否承載了特別的意義或挑戰? Alan: 如果深入探究歷史,幾乎所有人——除了或許是原住民族群——都來自移民。遷徙一直是塑造人類文明的關鍵力量,無論是自願或被迫,無論是出於生存、本能、機遇,還是流離失所的無奈。這種移動塑造了身份認同,在過去與現在、記憶與重塑之間形成張力。 對我而言,這不僅是一場歷史性的探討,更是極為個人的經驗。我在創作中經常思索如何在尊重祖先歷史的同時開創新的敘事。在這過程中,我需要同時容納哀悼與慶祝、失落與重生,然而,正是在這樣的二元對立中,最深刻的故事得以浮現。 我經常思考如何表現「景觀的轉變」,因為它象徵著文化的抹除與適應。當我走在戶外時,我會觀察來自世界各地的植物如何重塑環境——進口草皮的單一種植覆蓋了高爾夫球場與郊區草坪,反映著歐洲審美觀念對土地的強加。相較之下,日本式庭園則展現了生態的多樣性與精心設計的和諧,儘管自然彼此依存,仍能感受到一種強烈的控制感。這種對比讓我聯想到移民文化本身——文化可能選擇同化、征服,或與環境共存。 無論是步行穿越白令海峽,還是乘船抵達美洲,幾乎所有生活在美國的人都來自其他地方。然而,歷史卻由那些宣稱擁有這片土地的人所書寫,他們將長久以來有人居住的地方據為己有。這樣的現實複雜了移民的敘事,使我們不得不重新審視權力、流離失所,以及歷史如何被重寫。 儘管遷徙歷程充滿矛盾與衝突,我仍在文化交流中發現美感——無論是透過食物、語言、藝術還是傳統。當我們接觸不同的歷史,從不同的視角理解世界,我們的視野便會擴展。而我的創作,正是這段旅程的映照,在擁抱文化交融的豐富性之餘,也不斷質疑那些形塑它的力量。 5. 作為一位跨領域的藝術家,您涉足繪畫、陶瓷、裝置藝術,甚至攝影與電影等多個不同的領域。這些媒材的切換過程中,是否會帶來某些挑戰,或者它們為您的創作過程帶來了哪些優勢? Alan: 瑪雅·安傑洛曾說:「凡事適度,包括適度本身。」作為一名跨領域藝術家,我樂於在不同媒材間創作,因為每種媒材都提供了一種獨特的表達方式——就像品嚐一道道料理,而不只是單一菜色。專注於一種媒材固然能夠深刻發揮其力量,但對我來說,媒材的多樣性帶來更豐富的可能性,讓每一種材料在對話中發出自己的聲音。 每種媒材都有其獨特的語言,卻又彼此相連。繪畫依賴於天然的礦物顏料,就像陶土源自大地的礦物元素。畫布通常由棉或亞麻織成,而這些植物曾在陽光下生長,如同陶土在地底經過千百年的淬煉才形成。同樣地,雕塑與裝置藝術所使用的金屬,也是從地球中提煉而來,經歷勞動與時間的洗禮。影像藝術捕捉的是即時的動態,而陶土則記錄指紋的印痕——這兩者皆是對記憶的保存,就像電腦硬碟存儲資訊一般。 每一種媒材都有其存在的意義。大型裝置創造沉浸式的空間體驗,而陶瓷杯則提供了一種親密的觸覺感受——它被握在掌中,帶來溫暖,成為日常儀式的一部分。這些材料不僅僅是工具,更是歷史、文化與元素轉化的承載體。 對我而言,跨媒材創作並不是挑戰,而是一種對可能性的拓展。這讓我能夠從不同的角度切入一個概念,探索故事如何隨著媒材的變換而呈現不同的樣貌。無論使用何種媒材,其核心始終不變——那是一種對創作過程、材料本質與自然世界的深刻連結。每一件作品,都是一場祈禱。 6. 雖然這次展覽中沒有展示您的陶瓷作品,但我們對您如何在陶瓷創作中同樣探討個人身份、集體記憶以及歷史創傷等主題感到非常感興趣。能否請您稍微分享一下這方面的創作經歷? Alan: 陶土是一種非凡的材料,不僅因其物理特性,更因其深厚的歷史與文化意涵。數千年來,它被人類雙手塑造,既是日常生活的器皿,也是文明的見證。曾經,瓷器的價值甚至超過黃金,直到煉金術士試圖仿製它,最終以動物的骨灰作為原料,成功燒製出骨瓷。這種從有機物質到精緻陶瓷的轉變,正如歷史的演進——透過重塑、適應與存續而不斷發展。 陶土能夠記憶。它記錄著每一次觸碰、每一道痕跡,正如歷史在我們的生命中留下印記。我將陶瓷視為一種敘事媒介,也是一種探索韌性的方式。在疫情期間以及亞裔仇恨犯罪激增的時期,我創作了一系列以仙人掌和多肉植物為靈感的作品——這些植物能在極端環境下生存,它們儲存水分、適應嚴苛的地貌,這種生存與適應的能力與我作品中經常探討的主題產生了共鳴。在研究這些植物形態的同時,我也深入了解它們的歷史用途——它們曾被人類栽培,不僅為了美觀與藥用,有時甚至被當作殖民壓迫的工具。 當我在賓州的個展因為我的亞裔身份而被取消時,我感到極度悲憤。最初的痛苦轉化為憤怒,這股情緒驅使我創作出全新的系列作品,主要使用木材與陶瓷,試圖處理並直面美國歷史上針對亞裔的仇恨犯罪與系統性壓迫。 我的研究帶我回顧一連串關鍵的歷史事件,從蛇河大屠殺(Snake River Massacre)、洛杉磯唐人街的私刑處決,到《排華法案》與確立出生公民權的《美國訴黃金德案》(United States v. Wong Kim Ark)。我探討了華工在建造美國大陸橫貫鐵路中的角色,華裔移民在舊金山天使島移民站的拘留與審訊,乃至更近代的悲劇——底特律白人汽車工人殘忍謀殺文森特·陳(Vincent Chin),以及84歲的維猜·拉塔那帕克迪(Vicha Ratanapakdee)在舊金山被襲擊致死。 這份不公的清單還在延續,但歷史的韌性同樣綿延不絕。這些事件——無論悲慘或英勇——都構築了我們今日所立足的基石。透過我的作品,我希望呈現這些歷史,不僅僅作為苦難的見證,更是亞裔美國人堅韌與貢獻的證明,他們的故事值得被記憶與銘刻。 藝術家吉姆·梅爾徹特(Jim Melchert)曾說:「當瓷磚破裂時,裂縫沿著最小阻力的路徑蔓延,彷彿有生命一般。」這種理念啟發了我的創作態度——擁抱意外,讓裂痕成為敘事的一部分。 透過陶瓷,我探討這些張力——記憶的脆弱、歷史的永恆,以及生存所蘊含的美。 7.

INTERVIEW: “tracing” and “the ROOM” ARTISTS

[ Exclusive Interview ] ARTIST MULTISTANDARD MULTISTANDARD 1. How MULTISTANDARD Was FoundedCould you share the story of how MULTISTANDARD was established? How did the five members meet and decide to form this group? MULTISTANDARD: We all graduated from the Department of Industrial, Interior,

INTERVIEW: “tracing” and “the ROOM” ARTISTS

[ 專訪 ] 藝術家 MULTISTANDARD MULTISTANDARD 1. MULTISTANDARD成立可以和我們分享 MULTISTANDARD 如何成立的經過嗎?五位成員是如何相遇並決定組成這個團體的? MULTISTANDARD: 我們都是畢業於武藏野美術大學工藝工業設計學系的室內設計專攻。雖然是不同學年的五個人,但在學期間都一直保持友好並且屬於互相討論或是激發想法的關係。而成立的契機,原本只是為了節省報名費一起在DESIGNART TOKYO展出個人的作品。 MULTISTANDARD則是當時展覽的名稱,而展出後陸續以團隊的名義收到專案以及設計邀約,便從那之後順理成章的成為一個設計團體。 2. 團體名稱的由來經查詢,MULTISTANDARD 這個詞彙與電子產品有關,意指「能夠處理來自不同系統的訊號」。想請問團隊為什麼選擇「MULTISTANDARD」作為名稱?是否有特殊的意涵,或是間接反映了團體的理念呢? MULTISTANDARD: 這個名稱來自於我們常使用的一種創作思考:以不同觀點審視世俗的固定觀念,將所謂的“負面”換個角度思考轉換“正面”。 Double Standard 雙重標準,通常是一個負面的詞彙,但對於創作,我們認為沒有所謂的絕對標準,反而應該提出不同的想法以及創作風格,而我們有五個成員因此決定以MULTISTANDARD多重標準這個造詞來當作團隊的名稱。 3. 創作命名方式我注意到你們團體的展覽主題常以英文小寫並搭配“_ing”結尾作為標題,想請問這樣的命名方式是否有特別的意涵或緣由呢? MULTISTANDARD: 在我們創作的過程中,我們認為最重要的一個環節就是”動手執行“這個動作。經過親手接觸材料,實驗等等過程會更熟悉材料的特性, 進而能提升作品的品質以及說服力。且時常也因此產生預料之外的結果,並有些時候這些“意外”甚至能孕育出史無前例的作品。所以我們統一作品的名稱都以ing結尾,呈現出一種動手做,正在進行的一種意象。 4. 創作靈感的來源我發現你們的作品,不論是團體創作還是個人作品,其概念的出發點總是出人意料,彷彿是長時間觀察某個物件後,萃取出的獨特疑問或想法。好奇這次的展覽主題是靈光一閃的靈感,還是經由團隊討論逐步激發出來的呢? MULTISTANDARD: 在設計及創作的產業,要想到一個好的故事通常是難能可貴的,往往很多是有前例有人做過,或者大多時都只能產出很普通的概念。所以日常的觀察以及累積就相對的重要,這些觀察不僅僅只是對於設計領域,我們也盡量在不同領域裡接觸不同的人事物,從中找尋概念以及自己的特色。而這次的團隊作品“tracing”,則是訂出一個主題“重新審視個人的作品”來重新發想。並花了滿多時間進行討論,而誕生的其中一個專案。 5. 團隊文化與默契作為一個設計團體,您們在日常生活中是否有一些內部的小習慣或默契呢?據我們了解,團隊成員分別位於日本和荷蘭,這樣的距離是否帶來溝通上的挑戰?或許還有什麼特別的優勢與趣事可以和我們分享? MULTISTANDARD: 我們畢業於同一所學校,雖然成員的風格有些許差異也各有擅長的領域,但也相對的有許多共通點。比如對於一個新的主題或是素材各個成員對於製作過程,處理順序大致上都有共識,並各自進行實驗再分享結果。而在處理專案,展覽的時候通常會發揮各個成員的所長來進行分工:文章、平面設計、展覽構成等等。 我們的成員分散於東京,栃木,四國,以及荷蘭甚至也可以說台灣。不能時常聚集當面溝通創作是一個挑戰,但相對的也有優勢。不同地區有不同地區的風俗民情,文化,所以我們擁有更多元的題材能夠發揮,成員們互相分享自己在地的文化以及風俗通常都能 受到很大的啟發。甚至把東京當作發源地,能夠在不同地區展覽或是進行專案都是我們很珍惜且擁有的一項優勢。 6. 國際展覽經驗與挑戰MULTISTANDARD曾參加過米蘭設計週、Rimowa 的全球巡迴展覽等國際展覽,團隊有覺得在國際舞台上展示作品最大的挑戰是什麼嗎?或是有什麼令人印象深刻的創意啟發可以分享嗎? MULTISTANDARD: 在國際間的展出,其中一個大挑戰就是輸送費。此次展出的作品“tracing”,其中也包含了一個概念:日本這個島國所面臨的藝術品輸送費的問題。這對於台灣的創作者來說相信也同樣是一個難題。近年來,雖然有越來越多的機會可以在海外發表作品,但由於無法負擔高額的保險和輸送費,許多創作者往往因此錯失了展示的機會。這也很有可能是許多創作者無法突破國內市場的原因之一。 7. 媒材挑戰與探索您們的作品總是在嘗試並探索各種媒材,在過程中,是否曾遇到最具挑戰的媒材?或許有沒有特別想在未來嘗試或深入鑽研的媒材呢? MULTISTANDARD: 我們的創作通常以實驗性的方式為基礎,可以說每一個作品都是一次挑戰。在這些挑戰中,以黏著劑為主要材料的“oozing”可能是最具挑戰性的嘗試之一。接著劑是生產製造過程中不可或缺的材料之一,但一般來說,在物件之間的接合過程中產生的痕跡或是溢膠,往往會被視為“瑕疵”。對於一般的見解,黏著劑幾乎從未被當作一種“材料”。“oozing”就是一個將是將黏著劑當作是主要材料,重新定義並賦予價值的挑戰。在創作過程中,我們將被接合的物品視為單純的“模具”,而接著劑則成為了主角。這樣的處理方式讓黏著劑成為了焦點,最終發覺到以往的主要材料和接著劑之間的立場互換所產生的有趣現象。以這種逆轉結構來向固有觀念提出疑問的手法也是我們創作的方式之一。而媒材沒有特定,比較像是依照當下的題材來尋找最適合的材料,來表達我們想要述說的故事。 8. 創作的哲學性在您們的個人作品中,背後的概念往往引人深入思考,甚至帶出哲學性的探討。想請問您們平時是否閱讀相關書籍,或是受到哪些外在影響,才有如此有趣且富有深度的創作延伸呢? MULTISTANDARD: 在接觸新題材時,對其背景和歷史的研究是相當重要的。我們認為理解主題的脈絡和特徵,往往能夠使作品更具說服力。此外,在深入探討特定主題或問題的過程中,我們希望通過作品提出新的觀點。而這些問題往往來自於日常生活或與他人的對話,甚至有時這些問題會成為創作的契機。而最終,我們希望的不是僅僅得出一個單一的答案,而是與觀者共享這些問題,並一起思考將其當作製作的過程。通過作品讓觀者們能夠有所反思,或者讓他們發現未曾察覺的新觀點。探索這種雙向對話的可能性,正是我們創作的原動力。 9. 團隊間的學習與挑戰從您們的作品和社群媒體可以看出,MULTISTANDARD 的成員各自在不同媒材上有特別的專長。好奇的是,您們是否會互相學習或挑戰彼此擅長的媒材?在這樣的互動過程中,有沒有讓人特別印象深刻的經歷可以分享? MULTISTANDARD:

INTERVIEW: “Déjà vu” ARTISTS

[ Exclusive Interview ] ARTIST Evan Trine, Brittany Fanning, Mona Broschár Evan Trine 1. Could you tell us a bit about your upbringing? It seems your brother is also involved in design and art-related fields. We’re curious to know what kind of