INTERVIEW: Fuengfah Factory

[ Exclusive Interview ] ARTIST: Juli Baker And Summer 1. I’d like to start with a slightly mundane question: what is your MBTI? From our conversations and from your work, I can really sense a very straightforward and free-spirited energy. But

INTERVIEW: Fuengfah Factory

[ 專訪 ] 藝術家: Juli Baker And Summer 1. 想先問個有點世俗的問題:你的 MBTI 是什麼?因為從跟你的對話還有作品裡,都能感受到一種很直率及奔放的能量。但我好奇私下的你,會不會也需要很多與自己對話及充電的時間?生活中的你跟呈現作品的你,有什麼不一樣嗎? Juli Baker and Summer: 我其實沒有那麼了解 MBTI。以前測出來是 ENFP,但這幾年重新測的時候,又變成 INFP。我覺得自己大概介於這兩者之間。在某些情境下,我可以很外向,也會因為和人相處而感到有能量,特別是當對方是我真心有連結的人時;但同時,我也非常珍惜獨處的時間,需要一點空間來讓自己充電。 當我呈現作品時的樣子,其實也是真實的我。只是每個人本來就有不同的層次。那個狀態下的我比較偏向專業,試著整理自己的想法與創作,並把它們轉譯給世界。而我更感性、更私密的一面,則比較自然地透過繪畫與書寫流露出來。對我而言,藝術是一個安全的空間,讓我可以自在地表達那些屬於自己的部分。 2. 我完全同意服裝就是每日心情跟狀態表達的延伸!想知道有沒有什麼單品是你幾乎每天都離不開的?或是某件衣服、配件陪你特別久,已經變成你的一部分了? Juli Baker and Summer: 除了每天都會戴的眼鏡之外,我幾乎總是會配戴飾品,通常是戒指或項鍊。這些飾品大多是我的母親、祖母,或是我最好的朋友送給我,或親手為我製作的。它們不只是讓我感到自信與被賦予力量,也讓我感受到被愛,並提醒我那些送我或為我製作這些飾品的人。戴上它們,就像一整天都有人陪在我身邊一樣。 3. 我自己也是從時尚轉到藝術,所以特別好奇你怎麼看這兩個領域。看到你現在還是有跟時尚產業合作,想詢問當你在時尚產業合作跟做展覽作品時,創作的狀態或心境會不一樣嗎?還是對你來說,它們本質上是同一件事? Juli Baker and Summer: 我會說,是,也不是。 是,因為我真心相信時尚本身也可以是一種藝術。現在和時尚品牌合作時,他們通常會給我很大的創作自由。我只會和那些價值觀讓我感到真正安心的品牌合作,因此整個過程其實很像是在為一場展覽創作作品。 但同時,也不是。因為在籌備自己的展覽時,我能完全自由地塑造作品與想傳達的訊息。當初我會逐漸離開時尚產業,是在經歷一段重大的心碎之後,開始更深入地看見這個產業背後破碎的系統,包括浪費問題與勞工受到的對待。 我也意識到,自己其實並沒有從參與時尚生產流程中獲得太多快樂。我最感到自在、快樂的時候,是待在自己的小工作室裡畫畫、素描,因此成為藝術家更符合我的生活方式。 不過,我依然熱愛美麗的服裝,也透過像 Fashion Revolution 這樣的運動持續關注時尚產業,並且非常支持它們。我並不認為時尚與藝術是彼此分離的世界,也很享受在兩者之間來回穿梭,同時也支持讓這兩個產業變得更好而努力 4. 你的創作總是在述說「人」的故事:有戰爭、政變,也有像女工、那些被遺忘的小人物

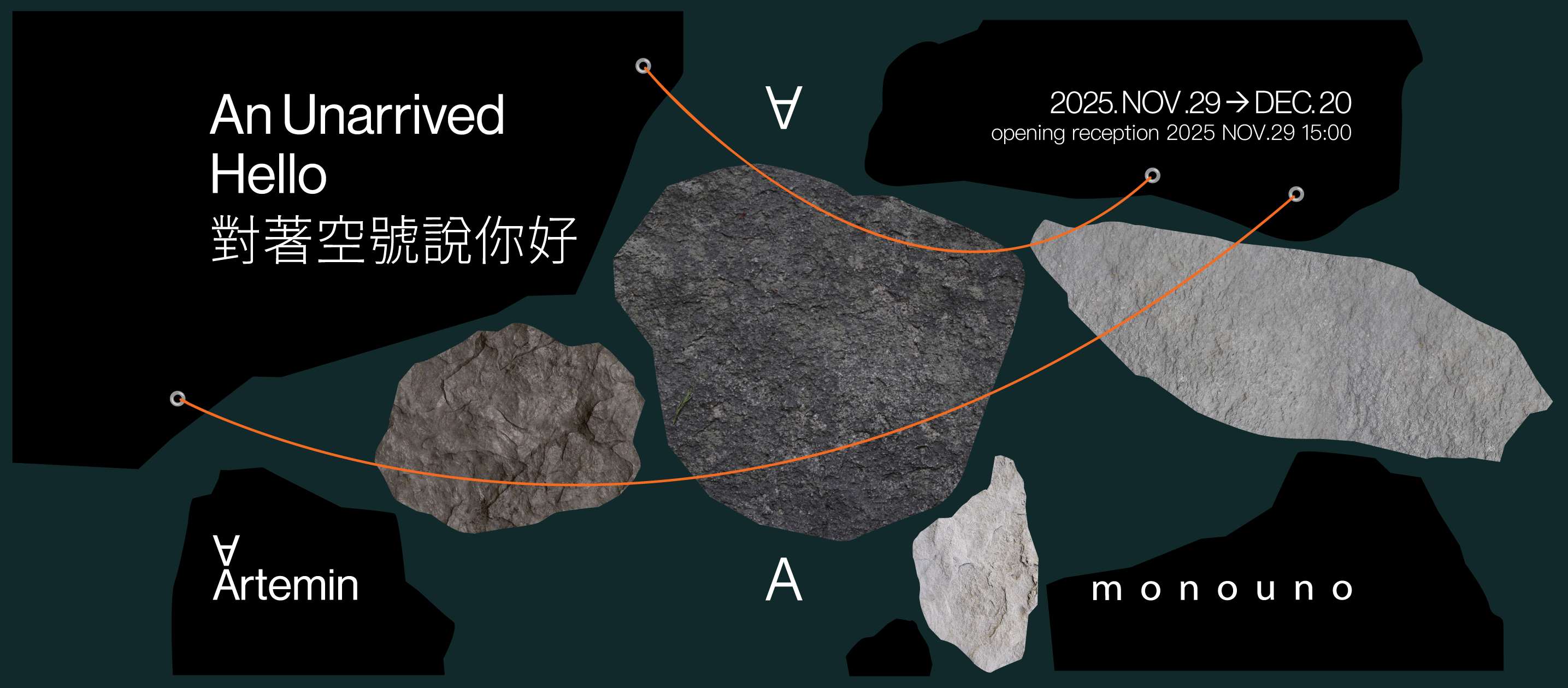

INTERVIEW: An Unarrived Hello

[ Exclusive Interview ] ARTIST: monouno 1. From installation art that captures emotions in a single frozen moment, to furniture pieces that exude a spirit of wabi-sabi, your creative path has evolved organically. What was the turning point that led you

INTERVIEW: An Unarrived Hello 對著空號說你好

[ 專訪 ] 藝術家: monouno 1. 從凝結瞬間情緒的裝置藝術,到散發侘寂氣息的傢俱創作,你們的創作軌跡帶著自然的演變。是什麼樣的契機,促成你們決定攜手打造 monouno?而在品牌最初成形的那一刻,你們又是如何為它描繪出第一筆輪廓與前行方向? monouno: 品牌的成立是因為一開始做了一些自己用的東西,那些東西很”我們”,進而成立了monouno。品牌也比較多在討論身處現在的時空,我們關注的是什麼;從藝術創作、功能性物件、空間、材料等等,不同的狀態和刺激讓我們可以拋開原有的邏輯去思考。monouno讓彼此原本在創作的我們可以適時的抽離,是一個可以有收放且充滿彈性的狀態。希望一開始出發是可以不被定位的,或許認識我們的人有點難介紹,但這可以讓monouno到處穿梭。 2. 兩位都是藝術家,在共同創作與各自發表之間,難免會有不同的心境與感受。能和我們聊聊這兩種狀態的差別嗎?另外,在合作時是否曾發生過什麼有趣或讓人印象深刻的小插曲? monouno: 創作還是回到很個人的狀態,我們的思維方式差很多,時常都是選擇對方的另一邊,但這也形成了互補。不單單是我們兩個,團體有了不同對象的加入,也給了我們更多不同的觀看視角,從中的摩擦、認同、溝通、執行,不斷地刺激著彼此。 3. 現代消費者不只講究美感,也期望產品具備良好的實用性。面對這樣的需求時,在創作過程中,你們如何判斷何時達到了這個「恰到好處」的平衡點?能否分享你們在這兩者之間拿捏的思考與方法? monouno: 日常生活裡,需要有些突破口,常規的生活,稍微給步伐一些變動。在設計時會想給原本對於物件的身份有些轉移,這樣的些微就變得很重要,也可能就是那個恰到好處吧。 4. monouno 的創作常以白鐵為核心,這份對「鐵」的偏愛源自何處?是否與徐爸爸在鋼鐵廠的生活記憶有某種啟發?在創作旅程中,有沒有相對避免的材質,或是一直想挑戰、卻尚未完全展開的媒材方向? monouno: 我沒有覺得特別受到家人職業的影響,而是做事的方式吧。我本身對材料的特性與關係有興趣,從創作到日常生活的物件裡,找到一個我說話的方式。希望未來會有不同的媒材加入,去呈現每個階段的我們。也有蠻重要的一點是對於不同媒材的碰撞與結合,去找到獨特的做法去呈現。 5. 身為藝術品傢俱品牌,monouno 以其簡約、獨特的美學語彙形成鮮明的品牌風格。請問設計靈感通常源自何處?能否進一步談談整體的創作思考與發想流程? monouno: 風格的定義不是我們首要的出發,也不是一時之間就可以定義我們的,而是如何透過monouno長時間、漸進式的,看到不同的生活狀態,這點一直是我們所重視的。靈感時常來自聊天,四處晃晃等等。 6. 在之前的採訪裡,讀到你們談及 monouno 的創作,是「對物質世界的提問,也是對其精神性的追索」。這樣的出發點讓作品與品牌本質緊密扣連。在所有作品中,是否有哪一件作品,其設計理念或過程與兩位當時的生活狀態或某個重要的情緒轉折點緊密相關,最能代表某個時期的自我寫照? monouno: 團隊在不同環境及不同人組成的時候,大家都有各自對物質和精神成面的看法,所碰撞出的想法都是很截然不同的。或許時間要拉得更長再回頭看整個團隊的變化,更可以去對照每個時期。 7. 從作品創作到展覽視覺規劃,能感受你們對細節的極致追求,同時又保有適切的鬆弛感,就像在各個面向都精心安排了餘裕。我們很好奇,你們是如何在保有共同風格的前提下,清楚地在各自的原有品牌與 monouno 之間進行風格與定位的區分? monouno: 我覺得我們之間的默契是,不是以一個很明確的身份被認識,這也變得我們可以比較沒有包袱,就像此次展覽的空號,對象是誰?又是在哪個維度進行溝通。在規則裡,找到我們所處的地方,那片刻就好了。所使用的媒材往往是比較直接的去感受其質地,那一部份鬆,變得很重要,才不會僵化在其中。 8. 在追求極致簡約的過程中,monouno 如何實踐「減法」哲學?請問你們決定「去除」哪些元素,又有哪些工藝細節是堅決「保留、不妥協」的?能否分享一個為達簡約而做出「取捨」的具體案例? monouno: 加加減減,時常是磨合出來的結果,做法也是夥伴們一起執行時討論出來。微調是我們的重點,這也是有趣的地方。 9. 對於首次接觸 monouno 的消費者或觀眾而言,你們希望他們在第一眼接觸到作品時,能夠捕捉到什麼樣的品牌訊息或核心精神? monouno: 「咦!我該怎麼定義它呢?」可能跟某個形式接近,但又從細微裡分岔了。 10. monouno 的作品許多是傢俱,傢俱的特性是與人長期共處,並乘載生活的痕跡。你們如何看待作品在被使用、被摩損的過程中,與時間產生的關係?這份「時間感」在你們的創作哲學中扮演了什麼角色? monouno: 家具是很直接地面對自身的比例關係,使用的痕跡成為了筆觸,它是疊加的,是自在不刻意的,這就是生活。

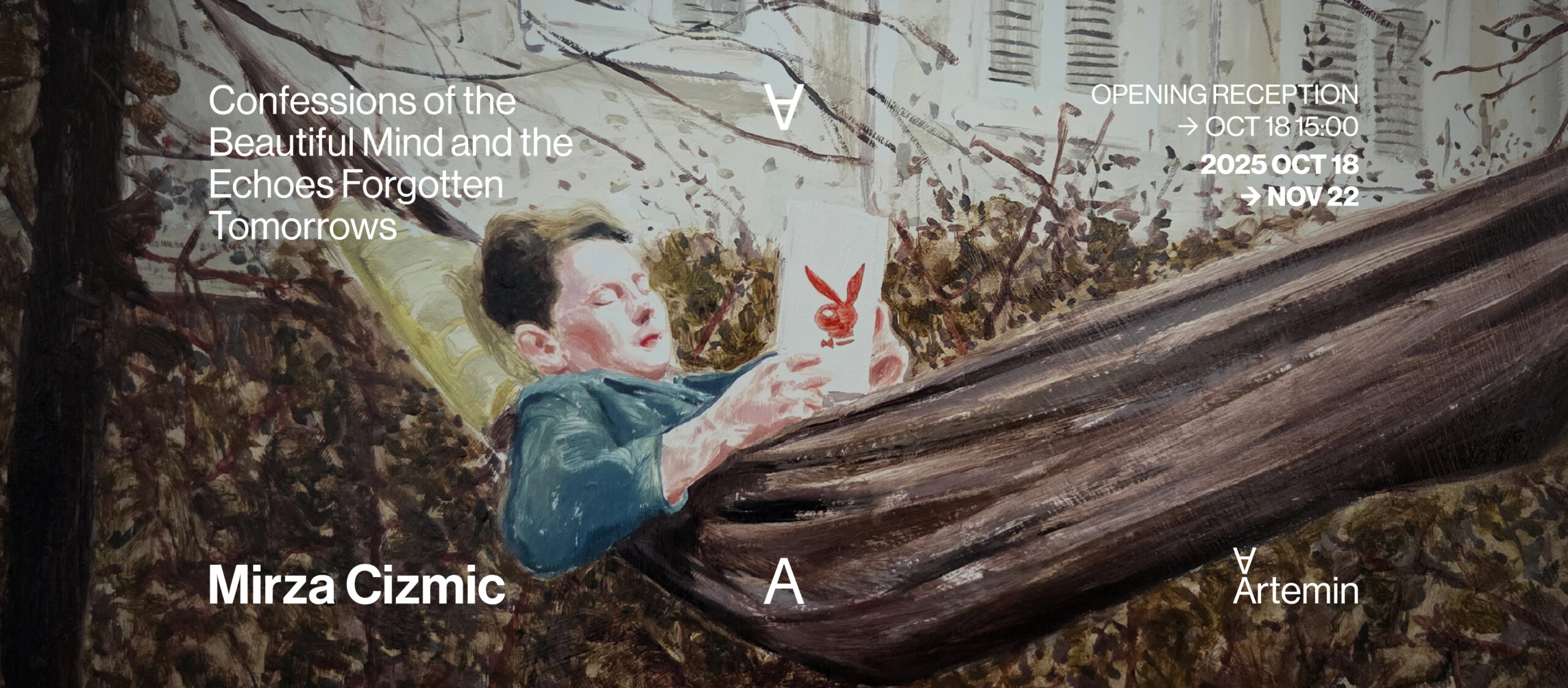

INTERVIEW: Confessions of the Beautiful Mind and the Echoes Forgotten Tomorrows

[ Exclusive Interview ] ARTIST: Mirza Cizmic 1. I’ve noticed that black cats have been a constant presence in your works, from your earlier pieces to your most recent creations. Is this simply a reflection of your personal fondness for cats,

INTERVIEW: Confessions of the Beautiful Mind and the Echoes Forgotten Tomorrows

[ 專訪 ] 藝術家: Mirza Cizmic 1. 最近的戰爭對你的創作有何影響?在這種不確定性下,你的創作方式有什麼改變嗎?你是如何應對這種情況的? Mirza: 我作品中的黑貓,一開始

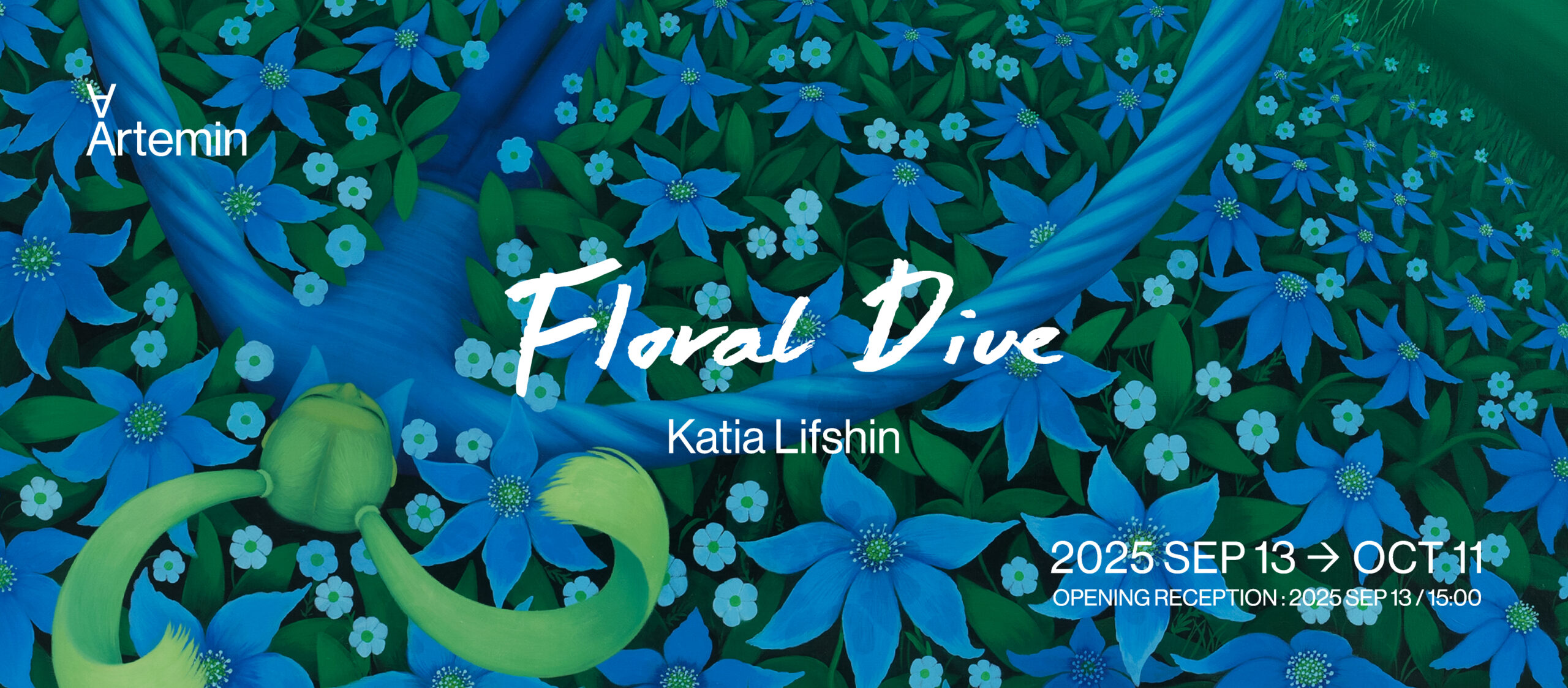

INTERVIEW: Floral Dive

[ Exclusive Interview ] ARTIST: Katia Lifshin 1. How has your practice been affected by the recent war? Has anything changed your approach under the uncertainty? How do you cope with the situation? Katia: Yes of course, i have changed, my so

INTERVIEW: Floral Dive

[ 專訪 ] 藝術家: Katia Lifshin 1. 最近的戰爭對你的創作有何影響?在這種不確定性下,你的創作方式有什麼改變嗎?你是如何應對這種情況的? Katia: 當然,我改變了,我的創作方法也隨之改變。自從 2023 年 7 月 10 日以來,我覺得自己變得更加焦慮,而這顯現於我所生活的環境。生活在一個不斷發生劇烈且令人恐懼事件的地方,讓人難以承受,也可能讓人對外界封閉自我,將自己困在一個孤立的泡泡裡。我盡量不去看我小小世界之外正在發生的事,因為那讓人很難承受,也很難改變。我感覺自己毫無掌控力。 我唯一能掌控的,是我所做和專注的事情。在創作中,我注意到自己開始更加鑽研細節。我不能說這與那些事件有直接關聯,但我確實只在工作室裡,或者照顧植物時,才感受到某種掌控感。我更加投入於種植植物,並且渴望學習有關植物的新知識,尋找將新想法融入創作的方法。 2. 從你近期的作品來看,你的畫作筆觸似乎比過去更柔和,是什麼改變了你的創作方式? Katia: 我覺得過去一年多的種種事件在心理上對我產生了影響,使我開始尋找心靈中更柔軟的角落,或許也是一種應對方式。結果是,我在創作上也變得更不畏懼去嘗試色彩與氛圍。這一系列作品正是這種心境轉變的成果,也像是一條嶄新的方向——而這只是眾多道路之一,我希望未來能繼續探索。在創作中,我常常開闢許多「路徑」,並逐一去探索。這次的個展便圍繞著花朵與螺旋的象徵。 我著迷於螺旋與圓之間的聯繫——它們出現在我畫作的天空裡,光暈與螺旋不斷重複——而這些形態又呼應著花朵綻放時的模樣:花心被花瓣環繞。這些形態連結到心理學上「中心」的概念,也就是一種回到內在核心、感受到安定的狀態。 這個系列關於在心靈中找到一個平靜的所在,一個個人內在的中心。這些作品彷彿透過咒語或催眠般的方式去追尋這個所在——大量重複的圖案與無數花朵,邀請心靈安住於此,進入一個平和、冥想的空間。那是一種潛入花卉、植物與自然世界的感覺,一個神祕的領域,能使人安撫並得到慰藉。 這些作品同時承載著二元性:既擴展,又靜止——就像螺旋,或是一朵綻放的花。它們暗示著躺在花田中的靜謐,並感受到自己在無垠宇宙中是多麼渺小。自然的重複映照著人類的經驗:無盡的道路,不斷的循環。這些畫作不是在抗拒這種韻律,而是關於擁抱它,並隨之共舞。 近期的經歷讓我更加渴望在心靈裡尋找柔軟之地,並使我更開放去感受色彩與氛圍。本系列以花朵與螺旋為核心,它們象徵著無限,以及靜止之中的生長。 3. 您是如何從現實生活的記憶,逐步轉化為迷幻藝術的創作歷程?又是如何與觀眾建立起深層聯繫的呢? Katia: 這個轉變漸進而自然。隨著創作的發展,我能更自由地完全依靠想像力創作,這來自迷幻經驗的啟發,也因為技術提升,我認為超現實主義需要這種自由才能呈現令人信服的畫面。 作品中的環境與角色逐漸超現實,符號與敘事反覆出現,源於我先在心中探索感受,再構築成影像,而非先創作再感受。自然世界與角色交織,共同描繪人類心理旅程的層次、情感、隱秘與光明,以及心靈能體驗到的輕盈與驚歎。將作品與超現實主義及自然連結,是表達我內在感受的重要方式。 4. 你作品中的肢體動作,無論是漂浮、交織或輕柔地傾斜,似乎都在表達某種情感狀態。你認為肢體語言比面部表情能更有效表達內心嗎? Katia: 身體是一種工具,用來表達情感、思想以及靈魂的狀態。在我的創作中,肉體與靈魂彼此緊密相連,在敘事與故事中互相支撐。身體的狀態取決於心靈/靈魂的狀態。 小時候我曾學過韻律體操,所以我想自己自然會傾向在作品中探索「彈性」與「柔韌性」——身體的柔韌、手與腳的姿態所蘊含的力量,常常在我的創作中重複出現。畫中的角色常以非人類的方式扭轉、延展,以表達情緒的狀態。那是屬於我自身與內在世界的一部分,而我將它呈現在畫布上。 5. 疫情那段時間,您意外地開始在作品中加入「黃色」,但您也曾說過自己絕對不會用「紅色」。可以請您聊聊您是怎麼做色彩上的選擇嗎?為什麼會選擇黃色,又為什麼避免紅色呢? Katia: 或許正因為身處不確定的時代,我更傾向去探索鮮豔而明亮的色彩。我會自然地被某些顏色吸引,而對於另一些顏色,則覺得不太親近、不太能與我產生連結。 6. 回顧你最近的訪談,你和你的祖母感情非常深厚。你認為你作品中的角色有體現她的個性和積極的生活方式嗎? Katia: 這確實是一個有趣的觀察,而我也認為在某種程度上是認同的——不是直接的方式,而是更直覺性的,因為這些想法早已內化於我,成為我自身的一部分。像是透過身體的柔韌,或單純以身體的力量來表達心理狀態。我筆下角色的身體特質,確實與我對祖母的印象有許多相似之處。我總覺得她的內在小孩一直存在於她的生命裡,使她永遠年輕,充滿活力。她是那種腳步永遠帶著彈性的人。 但同時,這些角色也不僅僅如此,他們還包含了來自我個人經驗的其他想法與面向。甚至包括更陰暗的一面:扭曲、融化,或跳躍、伸展——這種柔韌性可以是正面的,也可以是負面的。而靈魂之中光與暗的交織,正是不斷在我作品中重複出現的一種對話。 7. 您的作品通常於現實與超現實世界擺盪,您可以分享一個您最有印象且激發您的創作最多的夢嗎?您是如何將其轉換成作品的? Katia: 我常常做一些奇怪的夢,而且記得特別清楚。其中有些我已經轉化為繪畫,有些則打算未來再創作。我夢見過許多關於「入口」的場景,各種不同形式:走廊、狹窄的通道、擺滿抽屜與架子的空間、隱密的角落、必須逃離的上鎖房間、小窗戶,甚至是我必須爬進去的微小通風口。它們共同的感覺就是「進入某個地方」或「逃離某個地方」。我曾將這些夢做成草圖,其中一個特別令我印象深刻,就是我名為 〈Hallway〉 的作品(去年在維也納的個展中展出)。 至於這次的個展,我的靈感來自三年前的一個夢:夢裡我跳進一大堆黃色的小花中。那些花生長在山上的一棵大樹下,不斷從樹上飄落下來。我坐在花堆裡,頭探出來,望向遠方的風景:群山與晴朗的天空。這種感覺出現在這次展覽中展出的作品 〈Floral immersion〉 與 〈Spinner〉 裡。我直到完成這些作品後才意識到,自己其實是在重現這個夢——那並不是有意識的安排。 因此,我從夢境獲得的靈感可以有許多不同的方向,有時會直接描繪所見,有時則試圖營造一種感覺。有些想法甚至要等上好幾年,直到你準備好去實踐它。這是一件非常有趣的事。 8. 在創作的最後一步,你是怎麼判斷一幅畫已經“完成”的?那是一種視覺的直覺、情感的飽和,還是理性的判斷? Katia: 我會說這是一個理性的決定。當繪畫進行到某個階段時,我會非常清楚自己需要做什麼來完成它。創作一開始時,我的方式比較自由、鬆散,隨著進程逐漸收緊。在初期我經常會對作品做出改動,加入細節或新的想法,然後一步步收斂,直到所有元素都就位並在腦海裡成形。到了最後,剩下的便只是技術性的收尾工作。 9. 我們可以發現畫中角色的衣服有時是平整的,即便他們在特定畫作中是被用力扭捲的。你的作品經常以扭曲的軀幹和頸部為主題;你是如何構思的?這個主題是否為你的情感掙扎的映照呢? Katia: 當我在作品中引入某種元素時,比如那些扭曲的衣物,我往往會長時間去探索這個概念,並賦予它新的意義。以扭曲的衣物為例,它最初源自一種疲憊感——像是被「扭曲」的狀態。但後來它延伸出新的含義:某種心靈上的柔韌性。它們讓我的角色能以非人類的方式去觸及、去行動、去表達,擴張他們的身體可能性。另一方面,它們也象徵著一種失去結構的身體,所以當我在探討深沉的悲傷或困境時,這些扭曲的四肢與軀體正好能表現那種狀態。這樣的象徵使我能夠「借用」肉體,作為心靈與靈魂旅程的載體。 螺旋也是我作品中不斷重複出現的元素。因此,這些扭曲的特徵,實際上源於我對這些符號與形狀的吸引——螺旋、方形、重複的圖案——它們共同構築出一種視覺語言,幫助我去表達作品中想要探索的情感。 10. 你的角色常帶有模糊的情緒,這種情感是你有意留白,還是反映了你對人性複雜性的觀察? Katia: 這是刻意為之的,因為我的作品關注的是內在世界。人的心靈非常有柔韌性,悲傷與寧靜是可以同時存在的。你的心靈既可以是囚籠,也可以是避難所。我的許多作品正是圍繞著這個主題而創作的。 11. 有什麼要的題材是你接下來想要挑戰的嗎?可以聊聊你的未來計畫嗎? Katia:

INTERVIEW: Still Telling

[ Exclusive Interview ] ARTIST: YuChun Chen 1. What is the concept behind the exhibition title “Still Telling”? Why choose the imagery of “anonymity” and “still telling”? YuChun: The English title Still Telling came from the curator, and I really liked it—continuous,

INTERVIEW: 匿名故事 Still Telling

[ 專訪 ] 藝術家: YuChun Chen 1. 「匿名故事Still Telling」這個展覽名稱背後有什麼樣的構思?為何選擇「匿名」與「仍在訴說」這樣的意象? YuChun: 英文Still Telling是策展人的點子,我很喜歡,綿延、持續變化,像條河。中文是我們協調後的結果。匿名象徵的是模糊、中性、開放,我希望看畫的人因此能更容易走進我的畫裡,一起延伸故事。 2. 如何決定本次展出的主題?從上次展出的自我觀照,到這次的作品系列,創作理念有什麼樣的延續或轉變? YuChun: 我不太有計劃性,多半是憑感覺畫了一堆後,再挑出彼此有呼應的。理念大致上一樣,對時間和記憶的關係持續好奇。 3. 這次作品中,有一些關於命與運的羈絆哲思,似乎在命運掌舵及對人生方向的迷惘中擺盪,可以分享這背後的構思嗎? YuChun: 我很好奇命運是什麼?流動的時間?共振的節奏?既是眷顧也是困境?我想的不是占卜或支配,而是涉及個人、種族、被命名為國家的土地等背後,是不是有一股事物相互運作的力量在擾動著什麼?如果真有命運,它是不是締結了某種關係或規律?但我想或說都不太清楚,只能模糊地試著畫出想像。 4. 這次在幾張作品都能見到手的描繪,手與這次的展覽主題「匿名」有什麼樣的連結呢?可以請您更進一步聊聊您想透過手傳達什麼嗎? Yuchun: 我覺得手很萬能、有職業痕跡、很情緒化、也很神秘,還帶點魔性,可能就是那種神秘感,不停吸引我張網捕捉。至於透過手想傳達的,可能是更微妙的情緒。 5. 先前您曾提過記憶對你來說很重要,那這次是什麼樣的回憶成為您下筆紀錄的動機呢? YuChun: 我對改造記憶好像有點著迷,雖然畫面多半是我去過的地方,但怎麼把我的幻想融合進去,可能就是我最強烈的下筆動機了,就像在畫布上寫出一篇迷你小說。 6. 相較於上次的展出是關於自我探索,那這次是否就是一片片的記憶拼圖拼湊而成的小短片呢?是什麼讓您有這樣的發想? YuChun: 每次展出,不論風格如何變化,其實都是自己對當時時空、環境的回應,我的核心依然是探索自己的未知吧。 7. 相較於以往沉著的低彩度色彩,黃色在這次《樓頂》、《循環時間》及《沙發》都有較高的明度表現,可以跟我們分享一下這樣具體的靈感來源? YuChun: 黃色是個有點神奇的顏色,各種明暗的黃,既溫暖又孤單、既明亮又恐怖,它跟誰都不容易融入,但缺了它又不行。所以我決定跟它好好相處一下。 8. 這次展覽的作品之間有什麼樣的內在連結?您希望觀眾透過這些作品看到怎樣的敘事? YuChun: 雖然畫面大多是從我腦海打撈上來的記憶,但敘事的走向是開放、自行延伸的。我想呼喚出一種被觸動但難以言說的、模糊的感覺,就像靜態的「實境擴增」,展場裡,畫中的虛擬世界和觀眾的內心世界不停互動,直到完全遺忘,彼此都消失。 9. 除了藝術家的身份外,您也嘗試過其他不同的工作領域,不同的工作經歷是如何影響您的創作呢? YuChun: 不同工作經歷的影響讓我覺得,現在可以這樣畫畫很珍貴。 10. 您曾提到在畫面中的自己定位是一位觀察者,以往的畫面也多趨於焦距較長的構圖,那這次有較多的臨場感視角,這樣的構圖有什麼樣的考量嗎? YuChun: 因為構圖大多憑直覺,不太打草稿,常是邊畫邊改,結果和最初的發想經常差很多。我沒意識到臨場感視角,如果有,也許是因為我更靠近自己一點了,願意在場;或嘗試遊走在現實場景和想像情節的中間。 11. 從創作者的角度來看,從上一次到這次的展出,可以跟我們分享一下您的心路歷程的變化嗎? YuChun: 創作是個特別看重天份才華的領域,我慢慢了解、接受自己的才份極其有限,但不因而氣餒,反而期待自己因此能更寬心地感受存在的刺激、繼續讓眼睛處在一個奇異的十字路口上,更寬鬆地畫下去。